コピーライトの正しい書き方とは【会社・個人の場合や表記場所も解説】

ほとんどのホームページには、コピーライトを表記しています。

コピーライトを表記すると、自社が保有する著作権を第三者に示せるようになります。

無断転載や誤用の防止に役立つため、コピーライトは著作権侵害からホームページを守るために必要な施策です。

しかし、コピーライトの書き方で悩む方も多いのではないでしょうか。

『コピーライトの表記は義務なの?』

『コピーライトの正しい書き方や表記場所がわからない』

『著作権者が個人の場合はどう書けばいいの?』

今回の記事では、コピーライトの意味や個人と会社の正しい書き方、表記場所について事例を交えて紹介します。

※2024年12月19日:記事の情報を更新しました

コピーライトの意味とは?

コピーライト(Copyright)とは、日本語で著作権を意味する単語です。

著作権は著作物を保護するための権利であり、著作物は「創作者の思いや感情を作品として表現したもの」です。

著作権と関連の深い単語を説明すると、以下になります。

| 意味 | |

|---|---|

| 著作権 | 著作者に与えられる権利 |

| 著作物 | 自分の思いや感情を作品として表現したもの |

| 著作者 | 著作物を創作した人 |

| 著作権者 | 著作権を有している人 |

コピーライトを表記すると、誰が著作権を保有しているのか第三者に知らせることが可能です。

なお、コピーライトの対象となる主なコンテンツは下記のとおりです。

- ホームページに掲載する文章・画像・動画・音楽など

- ソフトウェアやアプリケーション

- Webデザイン

コピーライトの表記は義務ではない

日本はベルヌ条約に加盟しているため、コピーライトの表記に法的義務はありません。

ベルヌ条約とは、著作権に関する国際的ルールを定めた条約です。

条約の特色は、著作物を創作した時点で自動的に著作権が発生します。

著作権の登録や申請なども必要ありません。

つまり、法律上はコピーライトを表記しなくても問題はないのです。

コピーライトを表記する3つのメリット

コピーライトの表記は不要な一方で、メリットがあります。

表記する主なメリットは、以下のとおりです。

- 著作権を明らかにできる

- 無断転載を防止できる

- 信頼性が向上する

詳しく解説します。

1.著作権を明らかにできる

コピーライトを表記すると、「誰が著作権を有しているのか」が明らかになります。

コピーライトを記載しないと、誰が著作権を持っているのかがわかりにくいです。

そのため、著作権侵害の被害に遭う可能性が高まります。

著作権侵害の被害に遭わないためにも、まずコピーライトで所在を明らかに示すことが大切です。

2.無断転載を防止できる

コピーライトの表記は「この著作権は私(企業)にある」と第三者に発信できるので、無断転載の防止につながります。

すべての人が著作権に詳しいとは限りません。

『ホームページに著作権のことが書かれていないから、コンテンツを無断使用しても問題ないだろう』と考える人もいるでしょう。

無断転載を抑止するためにも、コピーライトを表記して第三者に著作権の権利声明をアピールすることが大切です。

3. 信頼性が向上する

コピーライトの表記には、著作権者の信頼性を向上させる効果もあります。

著作権の明記で、コンプライアンスに配慮していると第三者に印象付けられます。

顧客や取引先と信頼を築くためにも、コピーライトの表記はビジネス戦略の一つといえるでしょう。

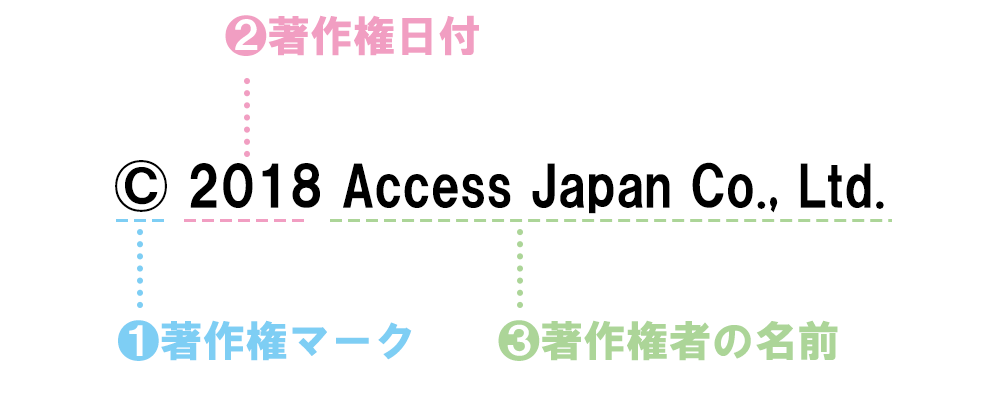

コピーライトの正しい書き方

コピーライトの正しい書き方を理解するためには、各要素の理解が必要です。

以下3つの要素によって構成されており、各要素を組み合わせてコピーライトを作成します。

- 著作権マーク

- 著作権が発生した日付

- 著作権者の名前

それぞれの要素を詳しく解説します。

著作権マーク

著作権マークはコピーライトの先頭にくる記号となっており、©または(c)を使用します。

別名Cマークとも呼ばれ、Copyrightの頭文字を取ったものです。

コピーライトの中でも©は認識しやすいため、多くの企業で採用されています。

ほかにも、コピーライトの先頭に英語のCopyrightと表記しても問題はありません。

ただし、「Copyright ©」といった表記は意味が重複しているので、どちらかを取り除きましょう。

著作権が発生した日付

著作権の発行年を西暦で表記します。

たとえば、2020年にホームページを公開したのであればコピーライトに「2020」と表記しましょう。

著作権の日付を「2010-2024」といった表記を見かけますが、これはホームページの発行年が2010年で最後の更新年が2024年という意味です。

コピーライトに最後の更新年を表記すると、ユーザーにきちんと更新されているホームページと印象付けられます。

ただし、西暦を毎年更新する作業が発生するので、表記形式はよく考えましょう。

著作権者の名前

著作権者の名前では、コンテンツを作成した企業名(個人・法人)を表記します。

コピーライトは英語表記が一般的ですが、「○○株式会社」など日本語でも問題はありません。

英語表記の種類と意味は下表でご確認ください。

| 英語表記 | 概要 | 英語表記例 |

|---|---|---|

| Co., Ltd | Company Limitedの略 株式会社と同様の意味 |

Meiji Co., Ltd. (明治) |

| Inc. | Incorporatedの略 多数の株主を持つ大企業の使用が多い |

Apple Inc. (アップル) |

| Ltd. | Limitedの略語 イギリスの会社表記でよく使用される |

Burberry Ltd. (バーバリー) |

| Corp | Corporationの略 大小関係なく利用される表記 |

TOYOTA MOTOR Corp. (トヨタ) |

会社名の英語表記に関して、細かいルールは定められていません。

また、企業名以外にホームページ名やブログ名でも可能です。

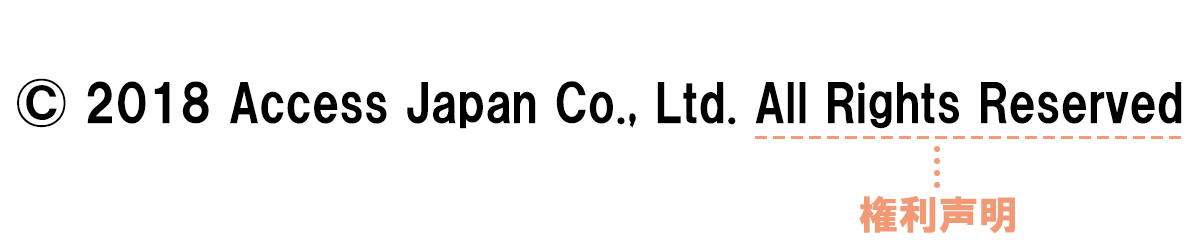

権利声明(表記不要)

表記は不要ですが、コピーライトに権利声明を記載するケースがあります。

権利声明は、著作権者が権利を表明するものです。

文言は主に3つあります。

| 権利声明 | 意味 |

|---|---|

| All Rights Reserved | すべての権利を保持しています |

| Some Rights Reserved | 一部の権利は保持しています |

| No Rights Reserved | いかなる権利も保持しません |

権利声明は、ブエノスアイレス条約に基づく表記となっています。

ブエノスアイレス条約とは、1980年にアルゼンチンの首都ブエノスアイレスで調印された著作権に関する条約です。

日本はブエノスアイレス条約の非加盟国なので、コピーライトに権利声明の表記は要りません。

シンプルなコピーライトを記載したい場合は「著作権マーク」「著作権が発生した日付」「著作権者の名前」の3要素で作成しましょう。

コピーライトの表記例

コピーライトの表記を、2つのケースに分けて紹介します。

- 著作権者が法人の場合

- 著作権者が個人の場合

著作権が発生した日付や権利声明の書き方も参考にしてみてください。

法人が著作権者の場合

法人が著作権者のコピーライトの表記例は、以下のとおりです。

| 要素 | 詳細 |

|---|---|

| © | 著作権マーク |

| 2018 | 著作権が発生した日付 (例)2018年発行 |

| Access Japan Co., Ltd. | 著作権者の名前 (例)株式会社アクセスジャパン |

ホームページに最終更新のコピーライトを表記するのであれば、以下の例を参考にしましょう。

個人が著作権者の場合

続いて、個人が著作権者のコピーライトの表記例は以下のとおりです。

| 要素 | 詳細 |

|---|---|

| © | 著作権マーク |

| 2021 | 著作権が発生した日付 (例)2021年発行 |

| Tanaka Ichiro | 著作権者の名前 (例)田中一郎 |

著作権者の名前では、個人名の表記に抵抗があればペンネームにするとよいでしょう。

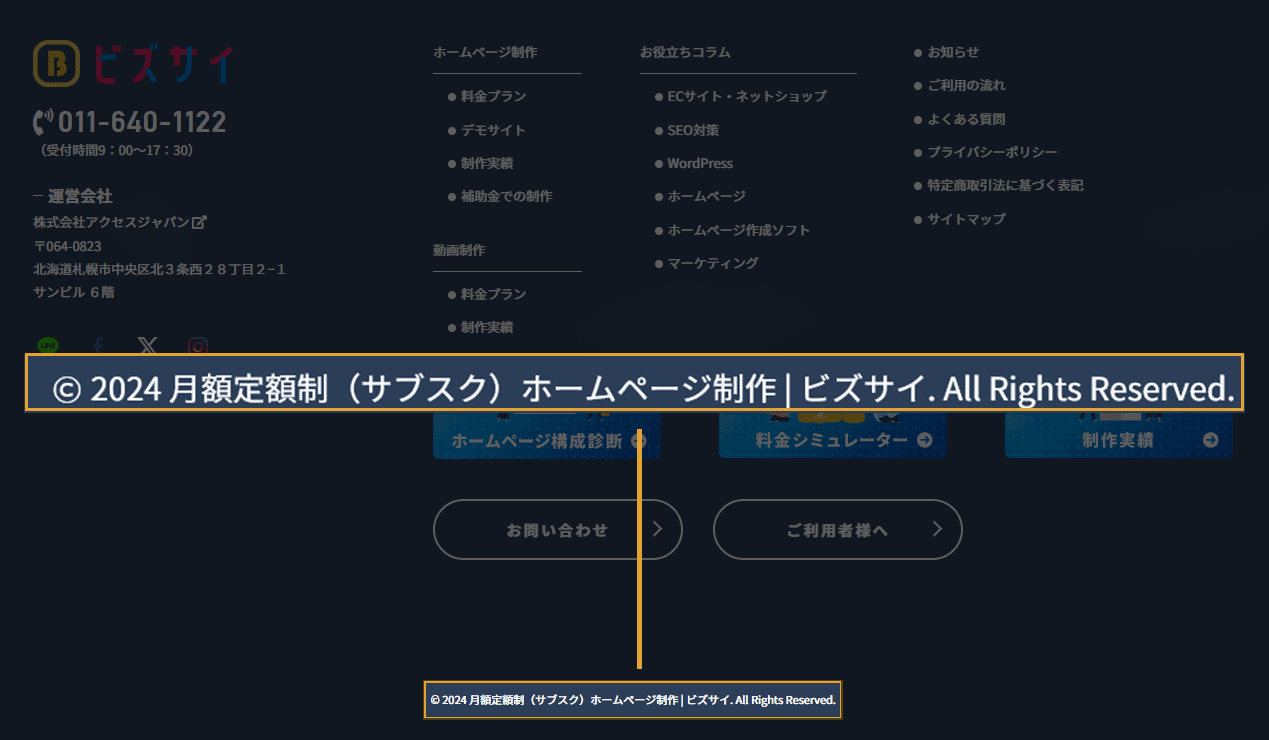

コピーライトの正しい表記場所

コピーライトの表記場所に特定のルールはありませんが、誰が見てもわかるような場所を選びましょう。

おすすめの表記場所は以下のとおりです。

ホームページのフッター

フッターは、ホームページの最下部にある領域です。

ホームページの全ページに表示できるフッターは、コピーライトの表記場所に適しています。

利用規約

利用規約にコピーライトを表記する方法があります。

主に「ユーザー投稿型サービス」「コンテンツ提供サービス」で用いられています。

著作権に関する情報が多いため、利用規約にコピーライトを含める方法がベストといえるでしょう。

以下に具体例を紹介します。

ユーザー投稿型サービス

ユーザー投稿型サービスとは、ユーザー自らがコンテンツを投稿してほかのユーザーと共有するサービスです。

クリエイターとユーザーが相互にコミュニケーションを取る「note」や、料理レシピの投稿・検索ができる「クックパッド」は、ユーザー投稿型サービスの代表例といえます。

ユーザー投稿型サービスの場合は、以下のポイントを参考にして利用規約にコピーライトの内容を表記しましょう。

- ユーザーが投稿したコンテンツの著作権は「サービス提供元」「ユーザー」のどちらとなるか

- ユーザーが投稿したコンテンツをサービス提供元が「削除」「修正」するケースがあるか否か

コンテンツ提供サービス

コンテンツ提供サービスは、画像や楽曲などのコンテンツを通じてユーザーに有益な情報を提供するサービスです。

多種多様な写真を提供している「PIXTA」や、音楽配信サービスの「Spotify」などはコンテンツ提供サービスに含まれます。

コンテンツ提供サービスの場合は、利用規約に下記内容を表記しましょう。

- コンテンツの商用利用のルール

- ユーザーに提供したコンテンツの著作権の所有者について

- ユーザーが著作権を侵害した場合の損害賠償等の詳細

画像・動画に直接表記

画像(写真・イラスト)や動画にコピーライトを直接埋め込む方法もあります。

コピーライト表記の位置にルールはありませんが、画像や動画の右下にコピーライトを配置するケースが多いです。

画像または動画の編集ソフトを活用すれば、コピーライトを埋め込めます。

HTMLにおけるコピーライトの正しい書き方

コピーライトをHTMLで書く方法を紹介します。

ホームページのフッター(footer)にコピーライトを記載する場合は、下記HTMLを参考にしてください。

<footer>

<small>© 2021 企業名</small>

</footer>

smallは文字のサイズを小さくする要素で、記述は任意です。

コピーライトの文字サイズや色などを変更したい場合は、small 要素ではなくCSSを活用しましょう。

PowerPointやWordの場合

PowerPoint(パワーポイント)やWord(ワード)のフッターにコピーライトを書くこともあるでしょう。

フッターに著作権マークの©を使用すると、文字化けを起こすかもしれません。

©は環境依存文字で、文字コードが原因できちんと表示されないことがあります。

文字化けを防ぐには、前述の(c)やCopyrightの表記を使いましょう。

まとめ

コピーライトの書き方を紹介しました。

著作権は、英語でCopyright(コピーライト)です。

日本では、コピーライトを表記しなくても権利は自動発生します。

コピーライトは3つの要素で構成され、「著作権マーク」「著作権が発生した日付」「著作権者の名前」です。

ホームページのフッターにコピーライトを表記するのが一般的です。

本記事を参考にして、コピーライトを正しく書きましょう。

なお、ビズサイでは月額定額制のホームページ制作サービスを提供しています。

創業以来2万件以上のホームページを制作した実績を基に、お客様の課題解決に向けたホームページを制作します。

ホームページで何かお困りのことがあれば、この機会にビズサイまでご連絡ください。

お客様の課題解決に向けて包括的にサポートいたします(ホームページ制作サービスの詳細を見る)。

まずは無料でご相談ください。

お問い合わせ・ご相談や、公開後の修正依頼などに関しては、いずれかの方法にてお問い合わせください。

※年末年始・土日祝は定休日となります

※受付時間 9:00~17:30